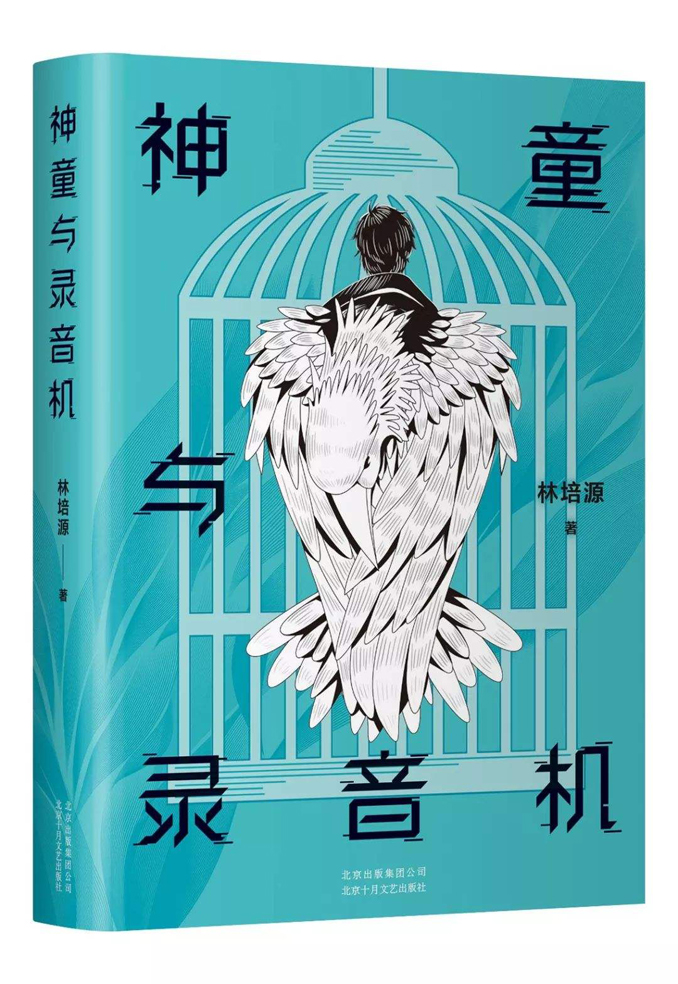

林培源,青年作家,1987年出生于汕头澄海,现为清华大学中文系博士生。曾两次获全国新概念写作大赛一等奖、第四届“紫金人民文学之星”短篇小说奖。出版有长篇小说《以父亲的名义》《南方旅馆》、短篇小说集《第三银行》《钻石与灰烬》《以父亲的名义》等。2019年出版短篇小说集《神童与录音机》。

文学新人

在作家阿义眼中,写作是一场激烈的竞争,他伤痕累累,打败过很多人,也害怕被打败。他“急功近利,否则就是疯了”,会关注、吸收年轻一代作家的写作,在一些文学场合,他认识了年轻作家林培元。

2019年9月,在北京单向空间爱琴海店的一场访谈节目中,阿乙以玩笑的方式表达了对林培元的欣赏:“读《神童与录音机》这本书的时候,心里有点不舒服,每一段都能顺畅地读完,心里想是不是因为编辑和美术排版太好,跟作者关系不大?后来想想,是两方面的原因。”他称赞林培元的语言很有民国气质,“好像源远流长,我们国家有些四五十岁的作家可能远不如(他)。”

32岁的林培源12年前因写作而出名,当时他因获得新概念征文大赛一等奖而“出道”。2008年,还是深圳大学大一学生的他,再次获得新概念大赛一等奖。2009年,他进入首届“THE NEXT·新文学——全国新文学人才选拔赛”12强,签约文化公司,举办了人生中第一场签售会。盛夏时节,浩瀚的读者队伍从地下车库排到四、五楼,创下了西单图书大厦签售会的纪录。他是享受鲜花和掌声的那群人中的一员,返校后,他成为当地媒体和学校官网报道的对象。

那是一个文学乘着商业之风的时代。年轻的文学爱好者们获奖后迅速成名,考入名校,出书,不断出书。他们强烈的表现欲望和被认可的需要得到了满足。今天回首往事,林培源把这一切定义为类似于超女、超男逻辑的“文学选秀”。作家在泛娱乐精神的运作下生存。他的第一部小说《黄昏》(2009)一度为他赚得4万多元版税,这对于一个普通家庭的他来说是一笔巨款。他是大学班上第一个用iPhone的人,从此再也没有向家人要过生活费。到2012年,他已经出版了4部小说。

“后来走在这条路上,我渐渐发现,我的写作方式、我想走的方向,其实和‘新文学’定义的路是相反的。”9月底,林培元在清华大学附近的一家咖啡馆里说。他和公司的合同去年到期,从未续签。他把自己看作纯文学领域的新人。

在以写青春痛为主的一批作者中,林培元相对与众不同。上大学前,他没有城市生活经验,认为自己不擅长为读者构建这种想象。本科前两年,他也写过青春文学,发表在这类杂志上,他形容是“想象得特别装”、“特别别扭”。后来,这些话被风吹散了,但他还是觉得写潮汕的人和事很自在;但公司主要迎合青春文学爱好者,严格的条款规定,签约作者不能投稿到公司体系外的刊物。创作理念与他所在的业务体系不匹配,有时干脆就不写了。

2013年续约后,他努力争取到其他期刊的投稿权,自此在纯文学领域崭露头角,短篇小说陆续刊登于《花城》、《山花》、《青年作家》、《小说世界》、《香港文学》等杂志。

“他所在的商业机制有粉丝、有渠道,每出一本书都能获得相应的利润,但他很早就意识到,这可能行不通。想想看,如果一个人的阅历、年龄、阅历都达不到那个水平,接二连三地写长篇小说,在专业读者眼里密度就不够了。”陈培浩说。他在韩山师范学院任教,同时也是现代文学馆客座研究员。七年前,他在广东作协的一次活动中认识了林培元,成为了经常在学术和写作上交流的好朋友。

阿毅说,文学期刊的意义不在于发行量,而在于它聚集了一批优秀的、受过文学教育的同行,对作者的文本进行彻底的评价。“如果你的文学作品通过了这条途径,至少证明它经过了一定程度的筛选。对于一个谦虚或低调的作家来说,这确实是一个很好的自我审视渠道。”

杀死一只白乌鸦

林培元与外界的紧张关系,可以追溯到1994年夏天。当时,他刚上完幼儿园,随父亲坐长途车到深圳,再打车到姑姑家。父亲几乎不会说普通话,他靠看电视学了一点,把“罗湖”念成了“罗孚”。探望姑姑的路途一波三折。他家境并不富裕,九年义务教育还未普及,每到交学费的时候——四个孩子,将近2000元——家里的气氛就紧张起来。小学毕业后,他趁暑假随表哥到深圳少年宫参加英语兴趣班。26个字母他都认不出来,城里孩子的吃穿住行都是新奇的。姑姑常常叮嘱他:好好学习,将来在大城市生活。

如今,离家12年了,他依然忐忑不安。家乡讲究宗族伦理,他是家族中同辈唯一的男性,在潮汕人经商从政的氛围中,在文学和学术上闯出了一条路,他“特别与众不同”。每次回家乡,格格不入的感觉就愈发强烈。长辈们问他读博士有没有工资。他的同学大多大学毕业后在县城工作,在城里买房,有的到广州、深圳成家立业,比上一代高了一个台阶。他一路北上,出国访学。他的人生轨迹超出很多人的想象,但缺乏稳定的收入让他心神不宁。老友相聚,吃烤串喝酒,聊房贷、学费、汽油涨价,大家都掩饰着青春的欲言又止,不轻易表露真情。

也有村民说,他是大作家,是澄海的骄傲。采访前一天,朋友给他转发了一条推送,是他读研究生的母校某知名校友的推送。校友中有网红、时尚博主、创业达人,他排在最后。他在微信上回复对方“哈哈哈哈”,心想自己永远都不会转发那个东西。在最具自传色彩的小说《青年小说家画像》中,男主角高中时爱上文学,高考落榜,写作遇到瓶颈。“这位未来的小说家,夹在两堵墙之间,一堵叫现实,一堵叫梦想。”

陈培浩在林培源的作品中读出了“挥之不去的焦虑”。《白乌鸦》焦虑的是精神性如何在世俗中安身立命,《神童与录音机》焦虑的是精神上的自我被“录音机”这个大他者摧毁,《金蝉》焦虑的是怎样“逃离”乱糟糟的中年生活,《消失的父亲》焦虑的是一种可以轻易带走活人的神秘力量。

体验与抽象是林培元小说的两个方面,他早期的短篇小说集都是现实主义的,《第三条河岸》(2013)大部分故事发生在虚构的“清平镇”,明显源自潮汕小镇。明年即将出版的一本以小镇女性视角的短篇小说集《小镇生活指南》,很多小镇内外人的灰暗、挫败的生活都来自他的真实经历。

高考结束后,他帮姐姐在广州十三行服装城经营店铺,到沙河批发市场进货,把衣服塞进一个黑色大塑料袋里拖着走;还住在东莞城中村,房间呈不规则的扇形,衣服要挂在窗外——这些细节为小说底层主人公提供了现实的血肉。小说中多次写的游神节,是潮汕地区的盛事:最年长的长者们诵经、算命、算吉时、祈求风调雨顺。小时候,他和小伙伴们会把一张板凳倒过来,插上两根棍子,当成简易的轿子,用泥土捏成神像,放在“轿子”上抬着跑。

“裴元从小就独自面对各种经济、写作、学术、人事问题,在社会上还没有获得稳定的地位,这样的生活让他不可能任性,所以他为人处事的方式不是豪爽洒脱的,他一定非常严谨、有计划、用心,做事要考虑周全。”陈培浩说,“虽然他的才华和对荒诞文学经验的吸收让他写出了这样的作品,但我想,这可能是他风格的变异,而不是他的背景。”

《神童与录音机》系统地反映了他在小说中试图反常识的尝试,小说中充满了梦幻、想象和疯狂:有意外死亡后以鬼魂视角讲故事的邮递员、突然消失的父亲、超现实版的《中庸》、还有用巫术“烧梦”抹去记忆的华侨。张楚认为寓言小说不易掩饰缺点,会暴露思想的贫乏和哲学的短视,但林培元却展现了“日常生活不可逆转的悖论”之后的冷酷和克制。

张楚注意到林培元小说中各种父亲形象。“我觉得父亲象征着爱、约束和权力。”他们或暴力、或沉没、或消失。最极端的例子是复调小说《以父亲之名》,四个主人公都是父亲缺席的陌生人。主人公阿希视家乡为黑洞,找不到亲生父亲,毅然逃离养父,踏上无望的寻母之旅。

林培元的父亲并不是那些父亲的原型。林培元的父亲是一个朴实的城里人,一个好木匠,一直支持儿子的梦想。“也许我生命深处想要反抗家乡或家庭强加给我的东西,就像被压在五指山下的孙悟空一样(想要反抗)。”林培元说。家乡就像一块磁铁,像一个幽灵。潜意识里,他把父亲当成了家乡的变种,在失落、逃避、对抗的情节中,缓解和埋葬着自己的焦虑。

最早收录在《钻石与灰烬》中的短篇小说《白乌鸦》是陈培浩在林培源所有作品中最喜欢的一部。“这是他向纯文学的过渡。年轻作家基本上处理的是一个‘我’的经历,写反叛和理想的受挫。但《白乌鸦》处理的是‘他’的经历。”陈培浩说。黄山上奄奄一息的父亲被一只突然出现的白乌鸦救了。父亲把白乌鸦带回城里,奉为神灵,但禽流感的入侵,迫使大家杀死了白乌鸦。“白乌鸦在我父亲精神危机最严重的时候出现,成为我父亲对抗内心黑暗物质的图腾……但他不能与他人分享。我的母亲和邻居们成为了杀死灵鸟白乌鸦的力量。从这个意义上讲,我的父亲其实构成了鲁迅笔下孤独者的遥远回响。”

现场的人们

北京的很多同事,都是因为他的文学批评而认识林培元的。格非、阿义、张楚、薛一苇、王威廉……很多批评家都是他的老师和朋友。优秀的文字能刺激他,看到不好的,他也会直言不讳地指出其中的瑕疵。后来他学会了技巧,别人找他写文章,他都会先说:“先让我看看文字。”

“你这么说,好像暗示了一个前提,文学批评就是认可。”我说。

“是的,我们的很多批评只是商业奉承,我奉承你,你奉承我。我觉得最重要的是,做这个工作的人要有清醒的判断和认识,而不是收到什么就写什么。”

他补充道:“我觉得中国是一个人情社会,人与人之间是不断联系的。我脾气不坏,能帮的人基本都会帮,因为我也得到过很多人的帮助。”2015年去清华读博士后,他写小说、做学术、写评论,结识了很多作家、期刊编辑、出版社,在北京文坛打下了基础。时不时有人会找他参加座谈会、安排稿件征集。9月份的对谈会上,邓安庆、李唐、孙逸生等青年作家都前去助阵。活动结束后,20多人一起吃宵夜。烧烤店很小,大家要分开坐。林培元在楼梯上跑上跑下,和两拨人聊天。“那一天真的是很开心的一天。”

阿毅认为,生活在大城市对于作家来说很重要。20多年前,他在南昌公安学院读书,遇到的写作老师原本是驾校的教练,他只看过小说《花园街5号》,是一篇短篇小说。后来,他一步步走到郑州、上海、广州、北京。“至少去这些地方,能看到你的刊物,参加一些活动,还能参观清华、北大。在县城,你要和一些热爱古诗词的文友唱和,你的文学可能性就变低了。除非这个人有很强的毅力,或者运气非常好,有很强的天赋来弥补地域的不足。”

在林培元等人的身上,阿乙看到了上世纪八十年代那群作家的影子,“套用一句成语,就是穿着华服,骑着猛马。”与自己独处书房写作不同,林培元等人的社交性更强,他们性格外向、开朗、友善,与同辈人的关系很好,经常能互相交流互动。

2017年,林培源与新婚妻子赴美国杜克大学进行为期一年的访问学者项目。时差、地理距离让他对北京的文坛产生了微妙的反应:“这里的喧嚣已经过去,我一个个看着,谁得了奖,谁出了书,谁写了评论,大家的反应如何。我仿佛身在现场,又仿佛不在那里。”

从这个时期写的《诞生》中,我们可以一窥文坛的生态:起点高的年轻作家要么被媒体奉承,要么受前辈影响,“那种想当大师的欲望真是让人讨厌”,“他们求来的大师,你写小说的时候会给你指导,你看小说的时候会装腔作势”;有些理工科大学的学生,文学素养缺乏,不愿意多读书,来找教授“就像赶集一样”;教授们教学生涉足文坛,但他们自己却怀疑这个专业“最多能给这个贫瘠的世界增加几个文字和概念”——格非看完小说笑了,那位教授不就是在写我吗?

但在采访中,林培元更多谈的是文学场域对作家个体的影响,而非场域内各类人。80年代,文学刊物是作家的圣经,如今却成了自产自销的场所。“很多作家基本上出一本书,就意味着最后能获一个政府奖杯,得到一个项目支持,拿到几万元的稿费。我觉得,很多优秀的纯文学作家,完全与普通读者隔绝,这很可悲。”一位朋友羡慕他说,“都说林培元有读者,而我们没有。”他也开玩笑地回敬道:自从他写纯文学之后,作品首印数就少了。

林培源本人对文学创作和传播持开放态度。他于2009年加入微博,活跃于多个平台,经常回答读者的问题——有的问写作问题,有的问他研究生、博士学习的问题,还有的把他当成倾诉情感失意的树洞。他也乐于为师友们宣传好作品,在社交网络分享读书心得,或写一篇评论文章。

在阿毅看来,想要追求纯文学的人,必然会遇到“如何触达读者”的问题。他曾经在博客上写作,后来被罗永浩推荐到牛博网最显眼的位置。他的短篇小说结集出版为《灰色故事》,被北岛看到,推荐给文学杂志《今日》。李敬泽读了他的小说,在《人民文学》上发表了《意外谋杀案》。“每个人都在寻找自己的前行之舟,有些人很可怜,没有找到这个航道,但写得很好。我觉得好的作家,或者说有奉献精神的作家,不会把外在的东西看得特别要命,会做好自己的事情,然后找到走出封闭泥沼的方法。”阿毅说。

陈培浩说,他接触到的纯文学作家,没有一个是傲慢的,对读者居高临下的。“作品没人看也没关系,这是逼迫的态度。如果能有渠道让读者认识他们,他们肯定会很高兴。”采访最后,他表示希望媒体能把好的作家带给大众。“这很可贵,确实要考虑一定的题材和受众,但有可能的话,也可以多下点功夫,一些非常好的纯文学作家,是能找到传播点的。”

“成为一名伟大的小说家”

2013年,林培源在暨南大学比较文学专业读研二年级,萌生了考博士的想法。第一次考试他名列第一,但第二次考试后却被自己的导师拒绝了。之后他去了导师家,导师委婉地说:你的强项是写作,跟我学好像学不到什么。

那是一个灰暗的年代,预设的路被切断了。“我身边经常弥漫着一种恐慌,这种感觉让我沉默,让我茫然。”他在一篇文章中写道。陈培浩强烈建议他考格非的博士,他从高中起就喜欢格非的作品,发邮件咨询。格非回复说:欢迎你报考,但名额有限,格非只招收一名博士生。

近一年的时间,他的生活枯燥无味,每天往返于广州姐姐家和麦当劳之间。他在小区外的理发店理发,被问及工作时,他说自己在“做淘宝”。这可不是空穴来风。当时姐姐想开网店,他帮她注册、拍照。一发到朋友圈,就被调侃是“小有名气的文坛青年沦落到卖鞋的地步”。

经历这些挫折后,林培元的学术研究又重新步入正轨,出版了纯文学小说集,读者越来越多。他的生活开始向前发展,焦虑感也得到了一定程度的缓解。但他知道,自己与世界之间的紧张关系无法完全消除。

北京:《神童与录音机》新闻发布会,林培元与著名作家张楚、阿义聊文学

作家麦嘉很喜欢他为《生活是一片海》写的长篇评论。今年5月,两人在北大新书分享会后相识。麦嘉问他:“你以后是想写小说还是做学术研究?两条腿走路,谁都做不好。”

学术研究和小说写作能不能齐头并进?这是他经常面临的问题。9月,阿乙与林培元谈话时,劝他:“没必要给大家写评论,好的作品就是好的,坏的作品就是坏的,就这么算了。既然你有这么好的条件,就认认真真地写自己的作品,超越过去的徐志摩,成为未来的格非。”

“我承认,我没有一些同龄人那样的勇气,靠写作养家糊口。我需要一个保护壳,让我安全。”林培源说。朋友总告诉他,他在作家中“看起来比较靠谱”,“说明我很守时,很理性,做事很有条理,自我控制力强。”陈培浩认为,林培源作息时间一定很精确,在强迫症和高自律的驱使下,他严格执行每一项安排。林培源确实有这个习惯。读本科时,他忙于学业和写作,朋友建议他可以用笔记本记下每天要做的事情。他一共写了三本笔记本,后来就成了自然而然的习惯。

刚刚过去的9月,除了日常的学术训练,林培源还到各地参加新书签售会、接受数次采访、参加学术会议,除了睡觉,他无时无刻不在工作,“像一个终端机的中枢一样,不断处理各种信息”。

生活的负担、未来求职的恐慌、写作的焦虑、同行的压力,都从外到内对他施加压力,“就像一个漩涡,把你紧紧裹在里面。”当然,“如果一个作家与外界或者与内心的紧张关系被完全消除,他可能就一无是处,就写不出作品了。”

在此前接受采访时,他说学术使他疏远,写小说帮助他抵抗疏远。但幸运的是,他现在在小说和学术中都找到了快乐。在杜克大学图书馆偶然发现赵树理全集后,他找到了博士论文的研究主题。一年后回国后,他毅然开启了新的课题。9月,他关于赵树理晚期小说风格研究的论文在一次学术会议上获得一等奖。

学术知识让作家在经验枯竭之后,能够更进一步。“如果你没有一个更形而上的,或者用卢卡奇的话来说,‘整体性’来照亮你的经验,你的经验写成小说,就会很平庸。”林培源说。

“他本人就是一个很厉害的鉴定师,师从于当代最权威、最活跃的文人作家,对文学的把握和感受非常好。你会觉得一个人这么年轻,这么有魄力,文字这么精妙。虽然你看他现在好像没有什么大动作,但可以预见,等到收割的时候,稻子会长得格外茂盛。”阿毅评价道。

采访前两天,林培源在对外经济贸易大学做讲座。讲座结束后,一位本科生男生表达了自己文章无人阅读的困惑,问他为什么要写小说。从上文可以看出,他是一个温和、有思想的人,但那天他脱口而出:“我的想法很简单,我只想成为一名伟大的小说家。”

(感谢欧阳诗蕾、邓宇协助联系采访)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://mnsa.com.cn/html/tiyuwenda/4695.html